今天是个好天气

今天是个好天气

今天是个好天气

今天是个好天气

今天是个好天气

今天是个好天气

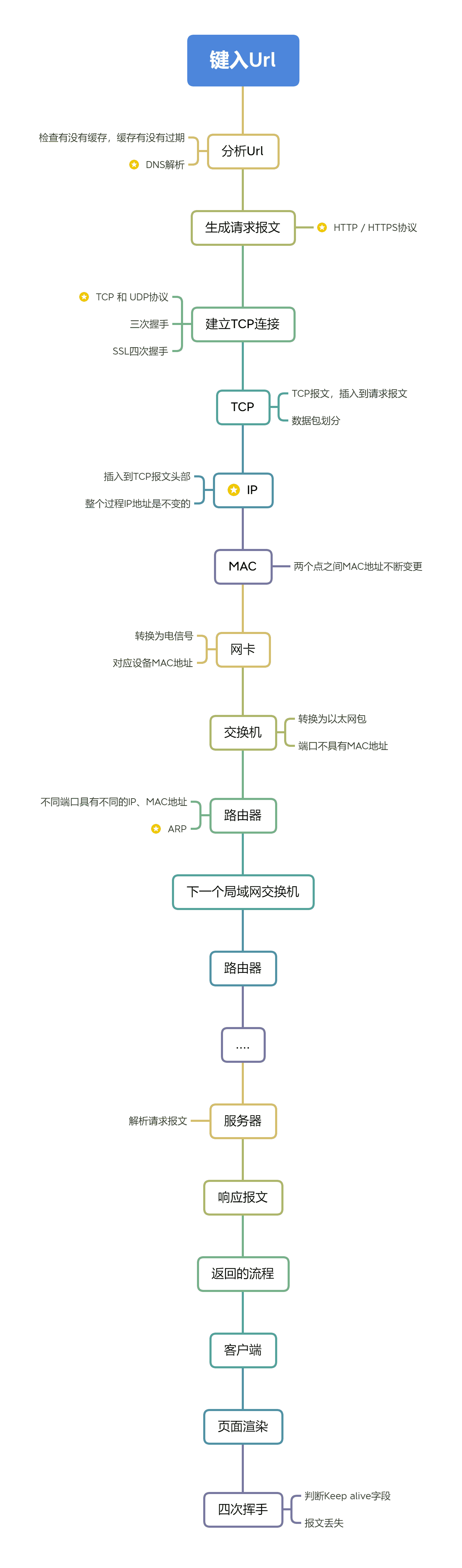

浏览器首先对 URL 解析,解析出协议、域名、端口、资源路径、参数等。

比如对https://xiaolincoding.com/network/1_.html

- https表示访问的数据的协议

- xiaolincoding.com服务器名称

- 后续是文件的路径名,当省略路径名时访问默认网页,一般是index.html

浏览器为了提升性能,在 URL 解析之后,实际会先查询是否有缓存,如果缓存命中,则直接返回缓存资源。

DNS其实相当于一个数据库,映射着对应域名到对应的IP地址,域名较于IP地址更好记忆。

一个域名的,从左到右的层次关系

整个域名解析过程,也有响应的缓存

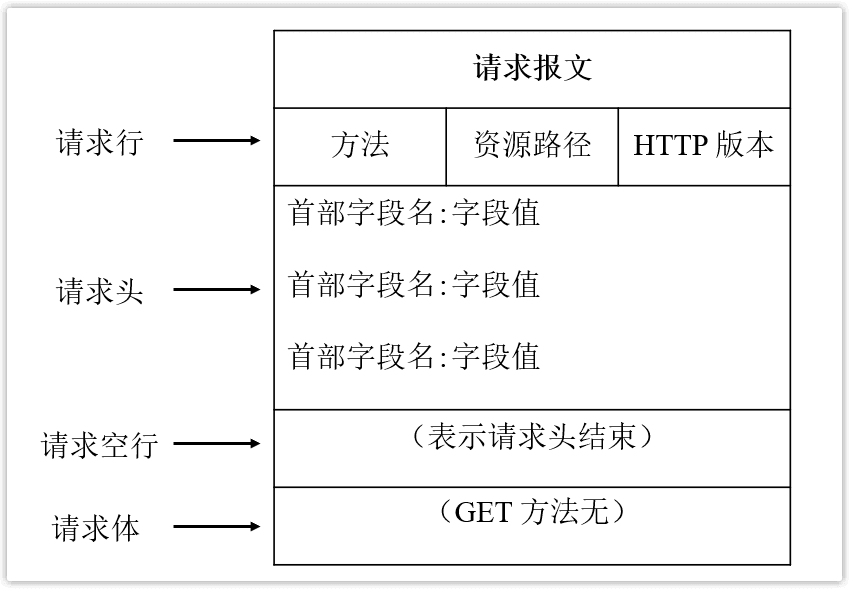

建立可靠连接后,进行数据通信过程,根据URL解析得到的文件名和DNS解析得到的服务器IP地址,浏览器生成并向服务器发送一个HTTP请求报文。

向服务器发起TCP连接,保证双方都有发送和接收的能力。

- 这里复习三次握手的过程。

- 如果是HTTPS 协议,在建立 TCP 连接之后,还需要进行 SSL/TLS 握手过程,以协商出一个会话密钥,用于消息加密,提升安全性。

- TCP报文的大体格式。

- 数据包过长是如何分割的,为什么在这一层分割,不是在IP层。

在处理完后,TCP报文包含了TCP头部 + 浏览器生成的HTTP请求报文(头部 + 数据)。

- IP报文的大体格式

- TCP报文中填写了端口号,IP协议中要填写源地址和目标地址。

- HTTP经过TCP传输,在IP包头的协议号要填写

06,表示协议为TCP。- 多张网卡,根据路由表匹配合适的源地址。

经过封装后IP报文,在TCP报文基础上,添加了IP头部。借此知道了出发的目的地和终点站。

在整个过程中IP地址不会变更,ARP协议通过IP地址查找主机或者路由器的MAC地址。

生成IP报文后,还要加上MAC头部,用于两点之间的传输。

关于MAC地址,疑问比较大。

这里我理解先转发到默认网关,便于进一步转发。

一开始可能也不知道目标主机的MAC地址。

通过上述封装后的网络包,是一连串的二进制数字信息,必须转换为电信号才能在网线上传输,负责这一部分操作的是网卡,控制网卡的是网卡驱动程序。

网卡驱动获取网络包之后,会将其复制到网卡内的缓存区中,接着会在其开头加上报头和起始帧分界符,在末尾加上用于检测错误的帧校验序列。

交换机收到电信号后,将其转换为数字信号,并将得到的网络包中,将其MAC地址和使用的端口号写到其路由表当中,在后续收到其他端口发来的网络包时,发现目的MAC地址就在路由表中,直接进行转发。

交换机没有MAC地址,会接受所有的发送过来的包到缓冲区,去路由表查询接收方的MAC地址。

如果路由表中没有接收方的信息,说明没有收到过其发送的网络包

交换机的作用是什么

网络包经过交换机之后,现在到达了路由器,通过查表转发到下一个路由器或目标设备。

路由器每个端口都有IP地址和MAC地址,因此根据端口MAC地址接受发送给自己的以太网包,再查询路由表转发目标,再由响应端口发送以太网包出去。

查询不到对应的MAC地址,进行ARP,并且路由器具有ARP缓存。

完成后转换为电信号,通过端口发送出去,类似计算机。

通过交换机达到下一个路由器,交换机根据接收方MAC地址(下一个路由器的)

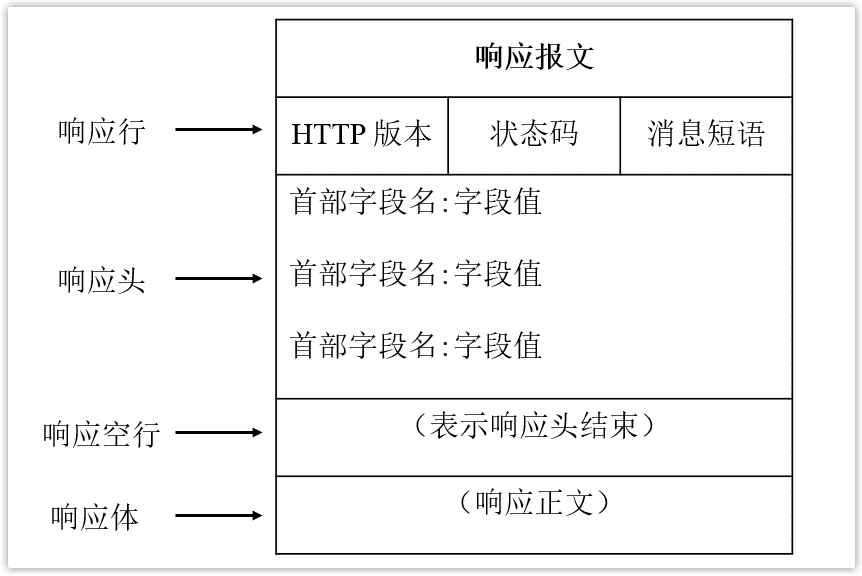

服务器收到请求报文后,处理返回响应报文给浏览器。

比如HTTP/1.1 200 OK,200是状态码,OK是消息短语。

浏览器收到服务器的响应报文后,从响应中得到响应资源,进行页面渲染。

当数据完成请求到返回的过程之后,根据请求/相应头中 Connection 的 Keep-Alive 属性可以选择是否断开 TCP 连接,如果不需要再进行数据通信,即可以关闭连接,此时则会发生四次挥手行为。